Movimento, case e spazi

Negli ultimi anni, soprattutto nelle città più grandi ed anche in centri urbani meno estesi, si sono verificate un gran numero di occupazioni da parte di quei gruppi antagonisti cui solitamente ci si riferisce come “movimento”; sono stati occupati edifici abbandonati per insediarvi spazi sociali o per dare un alloggio a persone che non possono permetterselo. Le occupazioni che si sono succedute con maggior frequenza ed intensità, avvenute principalmente in determinati quartieri periferici grazie ai comitati di lotta per la casa (quasi sempre diretta emanazione delle organizzazioni del movimento), sono state quelle di stabili composti da case popolari vuote. La metodologia si basa sulla creazione di comitati popolari partecipati da componenti delle organizzazioni e da persone che per via delle odierne condizioni economiche e sociali non possono permettersi una casa.

All’interno del movimento convivono varie anime, quasi tutte accomunate dalla volontà di respingere certe leggi e normative in via di approvazione, dalla necessità di rivendicare diritti e di contrapporsi a certe opere inutili imposte sui territori e considerate nocive; anime accomunate anche dalla volontà di fare politica, aiutando chi non può permettersi una casa, chi migra e si viene a trovare in luoghi ostili e razzisti, chi sente la necessità di un antagonismo alle istituzioni. Non confondono la politica per ciò che non lo è; no, fanno politica coscientemente. La loro non è “la politica delle istituzioni”, è una politica altra, militante, dal basso. Perché dire questo ora? Pensiamo che la volontà di fare politica sia propria di chi brama, ambisce o vuole il potere, di chi pensa che la necessità dell’autorità sia ineluttabile e connaturata all’esistenza. O di chi vorrebbe togliere al potere porzioni di territorio – quartieri – per poterle gestire o “autogestire”.

La politica è contraria al desiderio di libertà e all’individuo. In quanto nemiche dell’autorità e del potere, pensiamo che la politica – fondata sull’autorità e sul principio della delega – vada attaccata.

Tra le necessità del movimento vi è anche quella di prendere o di ottenere spazi da autogestire, dove poter organizzare le attività ed i progetti da attuare nel territorio. Vorremmo quindi stimolare una riflessione riguardo questi spazi occupati e riguardo la lotta per la casa. Sull’autogestione, che spesso – anche fra chi è ostile all’autorità – è affrontata esclusivamente come mera gestione di spazi, e non come tensione radicalmente differente con cui affrontare la lotta. Sulla tollerabilità e sulla conflittualità che, tramite gli spazi, può essere espressa. Sulla riappropriazione, di cui tanti parlano riferendosi a spazi e presunte libertà da conquistare ed ottenere. Sui metodi, sugli obiettivi e sulle necessità inerenti le occupazioni.

Sopravvivenza e recuperabilità

Varie tipologie di occupazioni si sono sviluppate in Italia. A partire dagli anni ’70 sono stati occupati spazi da adibire a luoghi di aggregazione giovanile e controculturale o spazi a carattere principalmente abitativo, oltre a “spazi misti” in cui la funzione abitativa si intreccia a quella politico-sociale. I primi posti occupati in quel decennio furono denominati “circoli occupati” o “circoli per il proletariato giovanile”, sviluppatisi a partire dall’iniziativa di alcuni gruppi della sinistra extraparlamentare. Ebbero una forte crescita negli anni 1975–77, divenendo importanti collettori delle istanze del movimento di allora. Tra il 1977 e il 1980 la loro diffusione non crebbe ed anzi, spesso molti furono sgomberati. Successivamente a quegli anni – in cui l’attacco armato contro lo stato si espanse capillarmente nel territorio – queste realtà si modificarono fortemente assumendo maggiore importanza per il movimento, anch’esso ormai nettamente differente. Nei primi anni ’80 iniziò l’utilizzo della denominazione CSOA (centro sociale occupato ed autogestito) o di varianti simili. Nei due decenni successivi vi furono varie “ondate” di occupazioni, concomitanti anche con la nascita degli squat di ispirazione principalmente antiautoritaria; molti spazi furono occupati e trasformati in centri sociali.

A livello generale la formula più “sperimentata” è stata quella del “contenitore”; cioè la creazione di luoghi – spesso anche tramite una contrattazione più o meno velata con le istituzioni – adibiti alla raccolta di attività corrispondenti a determinate richieste. Sportelli per la casa e per il lavoro (costantemente volti ad ottenere migliorie e concessioni da parte delle istituzioni statali), laboratori ed “autoformazioni” di vario genere, concerti, divertimenti e momenti di svago (il cui fine è finanziare economicamente i posti occupati). Queste attività hanno la funzione di sopperire ad alcune mancanze più o meno percepite nella società. Le mancanze sono quelle mostrate dagli enti pubblici, dalle istituzioni, che non riescono ad assicurare alcuni beni o alcuni diritti ai cittadini; difatti le principali istanze dei comitati e del movimento in generale sono la casa, il reddito e la dignità, che a detta loro sono negati e quindi andrebbero conquistati con la lotta.

Questa logica, propria di chi persegue la creazione di propri spazi di agibilità ed egemonia politica, la possiamo definire assistenzialista; cioè votata all’assistenza delle “masse” che si rivolgono al centro sociale per procurarsi merci e servizi non forniti dalle istituzioni. Da qui anche il perenne rinnovarsi di iniziative, di laboratori “autogestiti” che forniscono alternative a chi prova insoddisfazione verso alcuni divertimenti offerti dal capitale.

Elargendo servizi e dichiarandosi anche a favore dell’ottenimento di diritti (e quindi anche di doveri), vengono perpetuate, sostenute, migliorate ed ampliate le offerte del capitale, che può tollerare l’esistenza di esperienze simili (facendole sopravvivere) in quanto prive di una critica e di una reale conflittualità verso il dominio e l’autorità, riservandosi nel contempo la possibilità di reprimerle democraticamente – le maniere forti indignano i benpensanti – in caso perdessero la propria funzionalità per esso o rendessero possibile lo sviluppo di una qualche forza realmente sovversiva.

Questi spazi, ed i progetti in essi presenti, sono quindi facilmente recuperabili, perché riformisti, prettamente politici e rispettosi dei ruoli e dei rapporti sociali imposti.

Assistenti e assistiti

Nelle lotte sociali, come quella per la casa, esiste una netta separazione tra chi conduce la lotta (il militante) e chi è parte delle “masse” – chi ha bisogno della casa, del diritto. Il rapporto che sussiste tra queste due parti lo abbiamo già definito assistenzialista. I militanti – la “minoranza” – conducono e in definitiva caratterizzano la lotta in ogni suo aspetto. Il divario, e la differenziazione nei ruoli, esistente tra chi assiste e chi è assistito è incolmabile ed è presente anche laddove la “composizione” di questi comitati appare molto omogenea; una coscienza differente separa i militanti dal migrante e dalla famiglia che non può permettersi l’alloggio, la consapevolezza di essere i reali rappresentanti di queste “masse”. Chi fa parte della massa di assistiti difficilmente diviene parte degli assistenti, separando di fatto in maniera netta i due ambiti. Alcuni di questi assistenti più preparati si presentano come dei veri e propri sindacalisti, propugnatori di un modus operandi burocratico nella gestione della battaglia politica, cinghia di trasmissione tra movimento e istituzioni, portavoce delle richieste (non a caso sono stati formalmente creati dei sindacati di lotta per il diritto all’abitare).

A causa di questo divario i militanti utilizzano le masse in modo strumentale ed opportunistico, ricattando esse con la minaccia di poterle lasciare senza casa se non partecipano assiduamente, o addirittura se non si regolarizzano (come successo di recente a Genova). Inoltre, a seconda delle situazioni, un numero di persone aderenti buon ai comitati e alle assemblee sono necessarie, per poter mostrare l’effettiva forza del movimento a livello locale e non solo.

Ma la motivazione principale della differenziazione tra assistenti e assistiti risiede nella natura stessa della lotta, dove la “minoranza” che sostiene le istanze di rivendicazione cerca delle masse da rappresentare, e dove queste assumono una necessaria disposizione alla delega.

Il diritto e la sua conquista

Nelle città c’è fermento (a momenti alterni) per la problematica della casa. Negli spazi (più o meno) occupati vengono organizzate le attività inerenti la lotta. Nelle assemblee si decide di occupare perché la casa è un diritto ed in quanto tale va concesso.

La richiesta di un diritto al potere da parte di alcune sfruttate è un fatto succedutosi molto frequentemente nel corso del tempo storico. E’ noto come da alcuni momenti meramente rivendicativi siano sfociate e si siano sviluppate rivolte che con l’originaria domanda di diritti o di beni negati avevano ben poco a che fare. La rivolta attacca la richiesta verso il potere, negando ogni contrattazione possibile con esso. Lotte impostate sulla rivendicazione e l’ottenimento di diritti, per quanta radicalità possano esprimere a parole o nell’immaginario fittizio che creano (ma a volte anche nei fatti), non possono avere alcuna capacità realmente autonoma, quindi verso una crescita dell’auto-organizzazione concreta delle persone sfruttate; possono sviluppare solo nuove forme di assistenzialismo, accrescendo l’agibilità e la forza di quelle organizzazioni che, coscientemente, portano con sé queste rivendicazioni, affermandole a nome di una classe oppressa o della totalità delle persone sfruttate.

Il diritto è anche una concessione del potere, farne richiesta significa avere la disponibilità a dialogare contrattandone l’ottenimento, la disponibilità a sottostare alla norma e al codice. In questi movimenti si afferma che i diritti vanno conquistati (a spinta), che ci deve essere una pressione popolare, più o meno graduale, verso le istituzioni statali che – cattive loro – non concedono il diritto all’abitare, lasciando i quartieri popolari al degrado e alla speculazione edilizia. Questo diritto è la concessione che lo stato da alle persone di avere un tetto sopra la testa. Nel richiederlo o nell’ottenerlo (il movimento direbbe nel conquistarlo) non vi è alcuna “rivoluzionarietà” – nessuna possibilità di una “rottura” concreta con lo stato e i suoi servi.

«Nelle lotte sociali, come quella per la casa, esiste una netta separazione tra chi conduce la lotta (il militante) e chi è parte delle “masse” – chi ha bisogno della casa, del diritto. Il rapporto che sussiste tra queste due parti lo definiamo assistenzialista»

Parte dei gruppi antagonisti che occupano spazi o rivendicano il diritto alla casa si pongono, idealmente, come parte di un “contropotere”, quindi anche come un nascente potere altro. Costoro non vogliono la distruzione dell’autorità e dei rapporti da essa generati (e questo fanno molta attenzione a dirlo coi giusti sofismi), ma semplicemente vorrebbero il proprio avvicendarsi al potere, cioè la propria presa di esso o di una sua parte. Ma non c’è da sorprendersi in quanto il loro sostrato politico affonda radici anche nel leninismo. Nelle odierne condizioni sociali, ciò cui ambiscono primariamente è ottenere una sempre maggiore forza quantitativa “di piazza” e “di movimento”; tutti i discorsi infatti trasudano di una retorica movimentista che porta loro alla continua esaltazione della quantità delle “masse” presenti a cortei o iniziative di vario tipo, quantità che – oggettivamente – dovrebbe esprimere la forza del movimento. E’ visibile come tali discorsi puzzino di autoritarismo, sebbene costoro rifuggano da tale definizione.

Le organizzazioni antagoniste che si pongono come “contropotere” e in generale tutte quelle meramente riformiste, si sono opposte anche ad una moltitudine di sfratti avvenuti nei quartieri popolari, impedendoli o facendo in modo che ne avvenisse il rinvio – tutto un lavoro fondato sulla contrattazione migliorativa con le istituzioni statali. Per questo motivo hanno chiesto e continuano a reclamare moratorie per l’emergenza freddo, blocchi immediati degli sfratti, graduatorie trasparenti, l’autorecupero degli edifici sfitti, etc. Un bel pacchetto già pronto ed infiocchettato prodotto dalla migliore intellighenzia sinistroide quasi mai offtopic.

Tutte le attività sono diffuse continuativamente tramite internet, irrinunciabile “mezzo” per l’attivismo, il luogo dove è sempre possibile mostrare le giustezze della lotta e le malefatte delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Un simile uso della tecnologia (non che possa essere possibile un utilizzo etico di questa) – sempre opprimente, sfruttatrice e alienante – porta ad accentuare l’appariscenza e l’illusorietà della protesta (a tratti occasionalmente spettacolare).

Le parole d’ordine dei comitati vengono espresse massicciamente nel mondo virtuale, dove negli innumerevoli network di siti e pagine online (che a detta loro rimangono solo mezzi bonariamente neutrali) viene mostrato il prolifico attivismo nei fatti più oggettivi: il rinvio dello sfratto, la foto con lo striscione, l’occupazione della palazzina sfitta, il presidio di protesta sotto gli uffici comunali o nel centro città, la riqualificazione dei cortili, le attività e i divertimenti nel quartiere meticcio e ribelle; fino ad avvenimenti più spettacolari come le cariche della polizia ad un corteo o uno sgombero particolarmente resistente o irruento, fatti che talvolta vengono definiti “ingiusti”, “ingiustificati” o “sproporzionati”, perché dal loro punto di vista – evidentemente – potrebbe essere possibile un operato della polizia accettabile e giustificato. Le immagini ed i discorsi divulgati sono tesi a giustificare la lotta, ad affermare che questa paga ed è legittima.

Spesso amano giocare con le parole e quando, in un dato istante, un gesto di rivolta irrompe spezzando anche i loro calcoli politici, allora ci dicono che certi atti sono controproducenti, stupidi e creano danno alla lotta in corso (nelle situazioni più variegate, dalle valli ai quartieri); in questa maniera condannano la tensione ed il desiderio verso la rivolta, prima di tutto individuale, che ai loro occhi resta incomprensibile siccome situata al di fuori del fare e del calcolo politico.

Affermando che è possibile liberarsi solo lottando per un cambiamento nel potere (ma, sia chiaro, un mutamento che avvenga “dal basso”), e non per la distruzione di esso, perpetuano la credenza di dover convivere con l’autorità. In quest’ottica – che in fondo è quella della presa del potere – non riescono e non possono concepire una separazione della lotta rivoluzionaria dalla pratica politica (anche se non amano parlarne in questi termini); o meglio, da ciò che loro considerano come lotta rivoluzionaria.

La richiesta del diritto si estende ad ogni istanza del movimento. Riferendosi agli spazi autogestiti è stata pure affermata l’esistenza di un “diritto all’autogestione”, rivendicandone l’esistenza nelle città, giustificando la loro presenza agli occhi della cittadinanza. Nella visione riformista non si può far altro che avanzare rivendicazioni; a forza di reclamare le case si arriva a rivendicare la città intera, a volere il diritto ad essa (il “diritto alla città” che qualche gruppo antagonista reclama dietro il suggerimento di un filosofo marxista).

Le città non potranno mai essere luoghi non opprimenti, in cui si potrà vivere bene. Nella rivendicazione non è possibile la critica (rivoluzionaria) e l’attacco concrete verso questi luoghi di morte sviluppatisi nel tempo in funzione delle vie economiche e mercantili, per gestire il territorio e la popolazione.

La casa è di chi l’abita

La maggior parte delle organizzazioni di lotta per la casa fino ad ora analizzate fanno riferimento all’area autonomo-antagonista. La lotta per la casa, tra chi è ostile all’autorità, è stata presa in considerazione e affrontata solo marginalmente. Eccezion fatta per la lotta contro gli sfratti intrapresa in due quartieri di Torino, Porta Palazzo e Barriera di Milano, dal 2011 in poi. Vorremmo quindi riportare alcuni stralci, che a nostro parere sono tra i più opinabili, di un testo (il cui titolo è anche quello riportato da questo paragrafo) redatto da alcuni compagni impegnati in questa lotta specifica e realizzato in occasione di un convegno internazionale anarchico tenutosi a Zurigo alla fine del 2012.

Chi ha reso possibile questa lotta non si è mai pronunciato a favore dell’ottenimento di diritti e di concessioni da parte del potere. Evitando quindi la formazione delle strutture di movimento tipiche delle organizzazioni autonome – vi è la mancanza di comitati di quartiere veri e propri e di sportelli per la casa, ma non di assemblee organizzative specifiche.

La loro progettualità, strettamente legata al metodo insurrezionale anarchico (stando a quanto riportato nel testo), si pone chiaramente al di fuori della contrattazione e del riformismo. La tematica della casa è vista come un’opportunità per un possibile scatenarsi di momenti insurrezionali: «Il nostro compito è promuovere insurrezioni, dunque: anche se piccole, anche se circoscritte nello spazio e nel tempo. E quando questi eventi invece “succedono” al di là della nostra volontà essere pronti a cogliere l’attimo. È sulla scorta di queste riflessioni che a Torino in alcuni stiamo conducendo una lotta con un obiettivo circoscritto, limitato ma concreto: la casa».

Tutto ciò senza «convincere altri esclusi ad organizzarsi insieme a noi su basi ideologiche o a partire da una comune visione del mondo […]. Ma questo non vuol dire rassegnarci ad aspettare tempi migliori: gli esclusi non imparano come si lotta e come si può vivere facendo a meno dell’organizzazione statale ascoltando le dichiarazioni di principio di qualche sovversivo; lo imparano facendolo e noi con loro. Per cui, se proprio vogliamo darci un compito, noi dobbiamo saper provocare quelle fratture nella normalità che costringano gli esclusi ad imparare (e noi con loro, è il caso di insistere) come lottare in proprio e come gestire lo spazio e il tempo sottratti all’ordine dello Stato». Quindi vi sono delle nette differenze nell’approcciarsi alle persone sfruttate, alla “gente”, rispetto alle organizzazioni autonome e riformiste. Non formare comitati e strutture specifiche dove le persone possano partecipare e farsi rappresentare, seguendo i dettami della lotta, o possano usufruire di un servizio, la casa; ma indurre e costringere – tramite alcune rotture nella normalità imperante rese possibili dalla “minoranza” anarchica – le persone sfruttate ad imparare come lottare per conto proprio (“e noi con loro”), come gestire spazi e tempi espropriati. Due approcci differenti, questo sì, il primo chiaramente autoritario e l’altro no; ma entrambe permeati di un rapporto pedagogico con le persone: da una parte masse inermi private di diritti che dovrebbero conquistare attraverso la lotta popolare e la contrattazione col potere, dall’altra esclusi (dalla gestione dei rapporti di dominio) che necessitano di comprendere come vivere al di fuori delle norme dello stato e che possono farlo esclusivamente tramite l’agire di una minoranza che si pone dei compiti.

«Non è possibile una lotta rivoluzionaria nello spazio urbano che non sia anche contro di esso»

La partecipazione degli anarchici ad un certo tipo di lotte specifiche e/o sociali, come può essere quella per la casa, è sempre stata molto dibattuta in ambito anarchico. La cosiddetta lotta sociale viene solitamente intesa come una circostanza dove poter partecipare assieme ad altre componenti, più o meno vicine, ad un processo già esistente o in via di sviluppo cui gli anarchici portano il proprio contributo analitico e metodologico. Ma spesso l’inserirsi in questi contesti ha comportato il negare parzialmente o totalmente le proprie idee ed il “ridimensionamento” di certe pratiche, che vengono completamente “snaturate” e concepite in modo diverso, più accettabile per il “movimento”, per chi è partecipante o spettatore – arrivando anche a giustificare la propria presenza ed il proprio agire.

Non è esattamente il caso di questa lotta contro gli sfratti intrapresa a Torino, che ha comunque espresso una certa conflittualità, tramite occupazioni e blocchi stradali “improvvisati”. Nel testo è percepibile un’ostinazione a voler considerare gli obbiettivi ed i risultati come permeati di una qualche valenza insurrezionale, derivata dalla metodologia con cui è stata condotta la lotta. Ci teniamo a voler approfondire questo passaggio: «Ora, il fatto che un’assemblea di sfrattati e di compagni abbia sottratto con la forza spazio e potere allo Stato; che delle strade abbiano vissuto senza polizia anche se solo per qualche ora; che lo si sia fatto in maniera pensata e organizzata nei dettagli; questo è, per sua natura, un fatto di tipo insurrezionale. Piccolo quanto si vuole, ma che dimostra che anche lotte dalla parvenza placidamente resistenziale come quella contro gli sfratti, se affrontate con uno sguardo un po’ preveggente e con i ritmi giusti hanno tutte le caratteristiche per determinare rotture sociali anche di una certa portata».

Ma come, un fatto di tipo insurrezionale? Si è forse scatenata una insurrezione nei quartieri di Torino? O il fatto insurrezionale può anche essere qualcosa di slegato dal verificarsi dell’insurrezione stessa? Chiaramente sì, dei fatti possono essere definiti come insurrezionali, in potenza, anche se situati al di fuori dell’insurrezione vera e propria. Però ci domandiamo ancora come sia possibile che se delle strade vivono per qualche tempo senza polizia, allora questo possa bastare per affermare di essere nel pieno di momenti insurrezionali. Ora, di certo non spetta a noi che stiamo scrivendo questo testo definire cos’è un fatto di tipo insurrezionale, e quindi assurgere a ruolo di professori dell’anarchia; allo stesso tempo, però, ci sembra un po’ esagerato affermare ciò, soprattutto alla luce di quanto scrivono i redattori del testo all’inizio, ovvero che «l’insurrezione è uscita dai polverosi scaffali in cui tanti l’avevano riposta tacciandola come cosa d’altri tempi, ipotesi ottocentesca, ed è riemersa con tutta la sua violenza nelle piazze egiziane e tunisine come nelle strade greche». Ci pare leggermente eccessivo paragonare i fatti tunisini, egiziani e greci a quelli torinesi.

A volte la voglia di giustificare la propria presenza ed il proprio agire sembra quasi che faccia scorrere un po’ troppo la mano sul foglio. Il desiderio che la gente finalmente comprenda le ragioni della rivolta e si schieri coi sovversivi fa parlare di giustezza e di fiducia accordata a questi ultimi: «Essere nella realtà di una sommossa, e non limitarsi a parteciparvi come ospiti più o meno graditi, presuppone infatti che le nostre idee e indicazioni vengano prese in considerazione anche da altri. Un’attenzione che non dipenderà esclusivamente dalla bontà delle nostre parole o azioni, ma dalla considerazione che si avrà di noi, dalla fiducia che saremo riusciti a guadagnarci in precedenza e dai rapporti che avremo costruito». Quindi si tessono relazioni per accordarsi la fiducia ed una buona considerazione. E ancora: «La validità riconosciuta di alcune proposte, che siano o meno verbali, non dipende infatti solo dalla loro giustezza, ma spesso in misura rilevante anche dall’autorevolezza riconosciuta a chi se ne è fatto promotore». Evidentemente il divario tra i sovversivi e gli altri esclusi viene qui non solo riconfermato ma addirittura sottolineato. Come possono degli anarchici parlare di un’autorevolezza a loro accordata? E poi, la necessità di insorgere ha forse bisogno di essere giustificata? Convincere gli sfruttati dell’intrinseca bonarietà di certe proposte, mostrare la loro validità – riteniamo che questo corrisponda ad un mero calcolo politico. In quest’epoca in cui le parole non contano nulla pensiamo che non si possa sorvolare continuativamente sui significati propri dei termini; avere ed accettare apertamente un riconosciuto ruolo autorevole presso le persone sfruttate significa avere una qualche forza dirigente su di esse.

Probabilmente potremmo apparire ingenerosi nel dire che il testo è permeato (nella forma ed in misura minore nella sostanza) di un linguaggio pseudo pedagogico, che più volte sfiora il populismo, ma pensiamo che sia necessaria una più profonda riflessione sulle “lotte sociali” e sull’inserirsi in esse da parte di chi si oppone da sempre all’autorità.

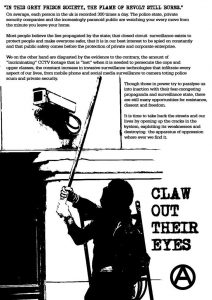

La pervasività tecnologica dello spazio urbano e l’interiorizzazione dell’artificialità

E’ visibile come l’assetto dello spazio urbano sia in perenne mutamento; è chiaro che le città, ed i luoghi urbani in generale, tendano verso una sempre più crescente modificazione a favore del controllo, della repressione e della sorveglianza operate quotidianamente dal capitale.

La razionalizzazione della struttura urbana avviene in base alle esigenze del dominio. Da sempre le principali strade ed i quartieri sorgono in funzione dei flussi economici. La merce e questi flussi necessitano sempre di essere sorvegliati e difesi; lo svilupparsi delle tecnologie – informatiche e non – contribuisce in maniera decisiva all’avvento di forme di sorveglianza sempre più sofisticate ed efficienti. Queste tecnologie sono indispensabili al mantenimento degli attuali rapporti sociali di oppressione e sfruttamento, all’instaurarsi di quelli futuri. La sorveglianza, il controllo altamente tecnologizzato e la conformazione dello spazio urbano sono tutti aspetti che contribuiscono al mantenimento della pace sociale.

Il potere tende a voler azzerare l’alienazione e l’estraniamento provate nel sopravvivere nello spazio urbano attuando un condizionamento che vuole essere totale, creando flussi di opinioni e di idee prefabbricate, facendo in modo che le persone si identifichino e si associno con l’artificialità e con le caratteristiche dell’ambiente circostante (e quindi possano accettarlo in tutte le sue forme possibili). Allo stesso tempo i rapporti umani sono mediati dall’apparato tecnologico, che non permette alcuna espressione di socialità libera.

Per poter lottare concretamente nello spazio urbano è quindi indispensabile l’analisi di tutti questi “fattori” che rendono possibile il perpetuarsi di questo sistema necrofilo. Non è possibile una lotta rivoluzionaria nello spazio urbano che non sia anche contro di esso. Non è possibile sviluppare una critica ed un attacco rivoluzionario – contro lo spazio urbano – separando questi dalla critica e dall’attacco verso la tecnologia. Qualsiasi lotta realmente sovversiva condotta nelle città non può prescindere dal considerare l’opprimente e totalizzante artificialità e la pervasività tecnologica di questi luoghi.

Ritagliarsi o conquistare brandelli di territorio non comporta l’attacco diretto contro lo spazio urbano e contro il capitale. Allo stesso modo, le istanze rivendicative e quei ghetti che sono la maggior parte degli spazi occupati, CSOA e simili, non nascono portando con sé una reale progettualità sovversiva – una piena e radicale (nel senso letterale del termine) messa in discussione dell’esistente. Lo spazio urbano non “necessita” di venir occupato, e nemmeno liberato, bensì di venir attaccato e distrutto.

Per agire, per attaccare, bisogna rompere le mediazioni e le gabbie, anche quelle che ci costruiamo attorno e che possono contribuire a far svanire in noi il profondo senso della rivolta.

Smitizziamo gli obbiettivi

L’occupazione e l’esproprio di case e spazi sono di per sé obbiettivi minimali. Prendersi una casa dà la possibilità di avere un tetto sopra la testa; l’espropriazione di uno spazio (non la sua conquista o il suo ottenimento) permette di avere un luogo dove esprimere delle volontà non rimandabili, senza contrattazione con le istituzioni, sputando sulle norme che regolano la società. Non vogliamo “sottovalutare” l’importanza di questi luoghi – gli spazi – ma semplicemente affermare che sono solo porzioni di territorio tolte al dominio (che solitamente può tollerare ciò), non il nucleo di un futuro mondo liberato, il fulcro da cui diffondere ovunque l’autogestione, una comune dove tutti gli opprimenti rapporti sociali si trovano ad essere spezzati di colpo o l’isola da difendere dalle cattive ingerenze del mondo esterno.

L’autogestione di uno spazio non è un obbiettivo; perché lo spazio è principalmente un mezzo e perché la sua gestione è un fattore minimo che resta nella sopravvivenza, nella resistenza, all’interno dello spazio urbano e della sua artificialità. Anche ipotizzando il verificarsi di una repentina crescita quantitativa degli spazi – quindi di un crescere dei possibili spazi di autogestione all’interno delle città – questi difficilmente potrebbero spezzare i rapporti sociali, di produzione e di consumo imposti dal dominio; non è possibile fare ciò restando nella logica della crescita quantitativa delle esperienze autogestionarie.

L’autogestione e l’occupazione, anche se vengono viste come un mezzo, spesso finiscono per divenire un fine, esautorando di fatto, tutte le spinte conflittuali, portando gli occupanti ad adagiarsi su se stessi in quanto è stato soddisfatto il bisogno di avere un alloggio stabile.

Un altro fattore che porta la lotta per la casa a perdere conflittualità è la scelta dei luoghi da occupare: accade che sempre più vengano occupate case popolari in quartieri periferici (versanti in stato precario). Il centro, fulcro principale delle attività politiche, economiche e finanziarie è sempre più in mano alla classe degli sfruttatori, che lo plasmano a loro immagine e somiglianza. Occupare, ad esempio, in zone più centrali ed in stabili più “decorosi” porterebbe ad avere una maggiore conflittualità, anche se sicuramente la tollerabilità da parte del potere sarebbe minore.

La lotta per la casa, per come è impostata, non ha alcuna valenza rivoluzionaria. La contrattazione per essere legalizzati ed i margini di un possibile miglioramento nella situazione dei luoghi occupati sono sempre lì. Il riformismo non è una piaga che a volte colpisce queste realtà ma è profondamente insito nella lotta stessa.

Mentre i predecessori delle attuali organizzazioni che lottano per la casa avevano un orizzonte politico più ampio – almeno a livello teorico – quelle odierne si limitano a elemosinare le briciole del capitale. La casa, il reddito (o i diritti) e la dignità – le istanze e i programmi di buona parte dei comitati di lotta per la casa – in questo senso rappresentano pienamente la miseria propria del movimento.

Rendere visibile la natura prettamente riformista e politica di queste organizzazioni ci pare il minimo, non parteciparvi o collaborare con esse ci pare chiaramente auspicabile. Per chi è irriducibile nemico dell’autorità, agire al di fuori di queste organizzazioni, per soddisfare le proprie necessità essenziali e contemporaneamente attaccare il sistema di dominio – cosa che può sembrare una banalità per molti – è un passo per arrivare ai ferri corticon quest’ordine mortifero.

Scappate di casa